相続の基礎知識④ 相続人間の衡平を図る特別受益と寄与分

特別受益

共同相続人のなかに、遺贈や生前贈与により被相続人から特別の利益(特別受益)を受けたもの(特別受益者)がいる場合には、相続人間の公平を担保するため、下記の方法により、各人の法定相続分が修正されます。

(1)特別受益者がいる場合の具体的相続分の算出方法

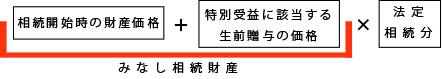

- 相続開始時の財産(遺贈も含む)の価格に特別受益に該当する生前贈与の価格を加算します。これを特別受益の持戻しといいます。

- その合計額が遺産分割をする上での基礎となる相続財産(みなし相続財産)となります。

- みなし相続財産に法定相続分割合を乗じた額が、特別受益者を除く相続人が実際に受けるべき相続分となります。

- 特別受益者が実際に受けるべき相続分は、3で算出された額から、特別受益分を控除した残額となります。

※生前贈与を受けた財産の価格は、相続開始時を基準に評価します。(例えば2000万円で購入した土地が物価の変動で相続時には5000万円と評価されれば、持戻しの額は5000万円となります)

計算してみよう

【例題】Aの相続人は妻B、子C,Dの3人。相続開始時のAの遺産は3000万円。 Cは生前Aから住居の新築資金として2000万円を贈与されている。 この場合の各人の相続分はいくらか。

- 相続開始時の財産の価格は6000万円+Cへの遺贈分の2000万円

- 特別受益に該当する生前贈与の価格は1000万円

- 各相続人の法定相続分は1/3ずつ。

(6000万円+2000万円)+1000万円×1/3=3000万円が特別受益者を除く相続人が実際に受けるべき相続分

Cの具体的相続分:3000万円-2000万円=1000万円と遺贈された土地を受け取る

Dの具体的相続分:3000万円

(2)特別受益が多い場合

例えば、Aの相続人は妻B、子C,Dの3人。相続開始時のAの遺産は3000万円。 Cは生前Aから住居の新築資金として2000万円を贈与されていた場合、Cは、法定相続分よりも多く生前贈与(特別受益)を受けていることになります。

この場合、Cの具体的相続分はマイナスとなりますが、民法上、マイナスになった部分については他の相続人に返還する必要はないとされています。

具体的には、

- みなし相続財産は3000万円+2000万円。

- 各相続人の法定相続分は 妻が2/4、子が各1/4ずつ。

- Bの具体的相続分は5000万円×2/4=2500万円

- Cの具体的相続分は5000万円×1/4)-2000万円=-750万円ですが、民法の規定でマイナス分は返さなくてもよく、相続分はゼロとなります。

- Dの具体的相続分は5000万円×1/4=1250万円

- B、Dの相続分の合計額は3750万円であるのに対し、現にある遺産は3000万円。750万円分がマイナスとなります。このマイナス分については、特別受益者以外の相続人(BとD)が修正後の具体的相続分の割合で負担することになります。

- Bの負担割合は2500万/3750万=2/3

Bの負担額は750万円×2/3=500万円 - Dの負担割合は1250万/3750万=1/3 Dの負担額は750万円×1/3=250万円

- Bの実際の相続額:2500万円-500万円=2000万円

- Cの実際の相続額:0円 Dの実際の相続額:1250万円-250万円=1000万円

遺留分の侵害となる場合

Aの相続人は妻B、子C,Dの3人。相続開始時のAの遺産は2000万円でCに4000万円分の特別受益がある場合、Cの特別受益は、B、Dの遺留分を侵害していることになります。この場合、B、DはCに対し、侵害された遺留分相当額の返還を請求することが出来ます。

具体的には、

- みなし財産の額は2000万円+4000万円=6000万円

- 各人の法定相続分は、妻2/4、子各1/4ずつ。

- Bの具体的相続分は3000万円、Dのそれは1500万円であるが、現にある遺産は2000万円しかないので、マイナス2500万円分を具体的相続分の割合で負担すると・・・

- Bの実際の相続額は約1333万円、Dの実際の相続額は約667万円となります。

- Bの遺留分の額は6000万円×1/2×1/2=1500万円

- Dの遺留分の額は6000万円×1/2×1/4=750万円

- Bは1500万円の遺留分を有しながら、実際に相続できるのは1333万円。

Dは750万円の遺留分を有しながら、実際に相続できる額は667万円。

Bは差額167万円を、Dは83万円を、それぞれCに対し遺留分減殺請求を法律上することができます。(あくまでも法律上の取り決めなので、三者の話し合いで減殺請求しない旨の合意をすることも可能です)

(4)特別受益の対象

①遺贈 その目的を問わず、すべて持戻しの対象となります(死因贈与も同様)

②生前贈与

下記の場合に限定されます。

①結婚または養子縁組のための贈与 持参金、嫁入り道具等の持参財産、支度金等がこれに該当し、結納金や挙式費用は通常含まれません。

②生計の資本としての贈与独立に際しての開業資金や、住居の新築資金、家の新築のための土地の贈与などがこれに該当します。

※被相続人が持戻免除の意思表示をしていた場合は、当該贈与や遺贈はみなし財産に含まれません。一方、遺留分に関してはそのような意思表示をしていた場合であっても基礎財産に算入されることになります。なお持戻免除の意思表示は、明示でも黙示でも構わないとされています。下記は遺言において持戻免除の意思表示をする場合の記載例です。

遺言記載例: 持戻免除の意思表示

第○条 遺言者は、生前、長女に対し〇〇〇万円を贈与したが、相続分の算定に当たっては、上記贈与がなかったものとし、また長女の相続分から控除しないこととする。

持戻し免除の意思表示と遺留分との関係

被相続人から特別受益者に対し持戻免除の意思表示があった場合、特別受益財産は遺留分算定の基礎となる財産に含まれるのでしょうか。

この点、判例は「民法903条1項の定める相続人に対する贈与の価額は、被相続人が持戻しの免除の意思表示をしている場合であっても、民法1030条の定める制限なしに遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべきである」(大阪高判平成11年6月8日)としています。

したがって、例え、被相続人が持戻し免除の意思表示をしている場合であっても、特別受益財産は遺留分算定の基礎となる財産に含まれると解するのが妥当といえます。

(5)代襲相続人と特別受益

- 被代襲者が被相続人から特別受益を受けていた場合

共同相続人間の衡平を図るという制度趣旨から、代襲相続人に、持戻しの義務を肯定するのが一般的です。ただし、被代襲者が受けた利益が、学費や留学費など一身専属的な利益の場合には、代襲相続人が直接利益を受けたとまではいえないことから、持戻しの必要はないと解されています。 - 代襲相続人自身が被相続人から特別受益を受けていた場合

この場合については争いがあり、代襲原因発生(親の死)以降に、特別受益を受けた場合には持戻しの義務を認めるのが通説です(受益の時期を問わず持戻しの義務を認める説も有力)。

特別受益Q&A

Q 特定の相続人を受取人とする生命保険金や死亡退職金は特別受益といえますか?

A 原則、特別受益には該当しません。ただし他の相続人との間に生ずる不平等が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存限りする場合に限り、特別受益にあたると解されています。

Q 受贈財産が現存しない場合は?

A 天災など不可抗力によって受贈財産の価額が減少ないし滅失した場合は、贈与を受けなかったものとして扱います。他方、受贈者の故意・過失による減少・滅失の場合には、受贈時のまま現存するものとして評価します。

Q 特別受益に争いがある場合は?

A 相続人間の話し合いがまとまらず、特別受益の有無に争いがある場合は、遺産分割調停ないしは遺産分割審判の中で判断されることになります。また、遺留分に関して特別受益の有無が問題となる場合には遺留分減殺訴訟において争うことになります。

Q 遺贈または贈与の価額が本来の相続分を超過している場合は?

A 特定の相続人に多く財産を残したい、という被相続人の意思を尊重し、超過部分は返還しなくてもよいことになっています。

特別受益には時効がある

民法改正により904条の3が新設され、死後10年経過後の遺産分割においては特別受益と寄与分は適用されなくなりました。

ただし、①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。には、従来通り、遺産分割において特別受益や寄与分を考慮することができます。

寄与分

民法改正により寄与分制度が変わります。ああああ